蓝色的旋律 红色的歌

——深切悼念军旅作曲家王锡仁同志

石祥

编者按:2010年2月17

日上午在北京八宝山参加完蜀光校友王锡仁的告别仪式和追悼会后,心情久久不能平静。王锡仁的音乐充满了对祖国对人民对军队的深情厚爱。他还专为故乡亲人和母校同学作了许多感人的歌曲,至今仍在同学中流传。在校友会上他常常亲自演唱这些歌曲,声泪俱下,十分感人。我曾使用他的歌曲作了<望四川>及<四川风光>等音乐幻灯片并在留言本上由衷写上:<音容常在,歌声永存>。在此特转载此文,以表哀思和记念。

军旅作曲家王锡仁的遗像傍,镶嵌着我为他敬献的一幅挽联:“心中《太阳最红、毛主席最亲》/《魂系《父老乡亲》《中国的月亮》/横批:情注《红珊瑚》”。

王锡仁晚年居住的海军干休所离我的驻地不远。近些年不断往来,并有几首词曲合作。2010年新年拨通了他的电话,他刚从海军医院回到家中,微弱地回了一句话:“我回家过年了。”没想到,春节前夕就因肺癌医治无效与世长辞了。

王锡仁于1929年10月生于四川自贡市富顺县,4岁时迁居内江。他从小喜爱音乐,受家乡民歌、曲艺、戏曲、号子地熏陶,少年时曾学习过

小提琴、钢琴及笛、萧、胡琴等民族乐器。1949年在重庆解放的凯歌声中参加了2野11军文工团,次年8月随部队转入海军青岛基地文工团,1958年又整编合并到北京海政歌舞团,此后一直在海政歌舞团、歌剧团从事专职音乐创作。

王锡仁视音乐创作为生命。在半个多世纪的军旅生涯中,他伴随着海军前进的航程和时代的步伐,相继谱写了《水兵进行曲》《舰队进行曲》及《太阳最红毛主席最亲》《父老乡亲》等脍炙人口、感人肺腑的优秀歌曲,参加谱写了《红珊瑚》《党的女儿》等三十多部大小歌剧及影视话剧等的音乐创作。著名音乐家田光在《王锡仁歌曲选》的序言中称“王锡仁是广大群众熟悉和喜爱的著名作曲家”。

王锡仁始终不渝地把歌剧音乐创作当成自己的主攻方向。用他的话说:“我死心塌地搞了一辈子歌剧音乐创作,总谱堆起来有半人高,许多都没演出过,但已成瘾着迷,改不了啦!”歌剧创作,难度大,周期长,任务重,且往往费力不讨好,无果而终。但王锡仁则靠深厚的音乐功底,奋力攻关,搞起创作来日以继夜,废寝忘食。与人合作的歌剧《红珊瑚》主题歌曲,家喻户晓,久唱不衰,教育、鼓舞了几代人;他参加谱曲的歌剧《金凤树开花》选曲(云龙、景枫、道诚、宝忠、支岭词),《万事如意》选曲(闫肃词)、《党的女儿》(闫肃、贺东久词)等,形成了他声情并茂、刚柔相济、情景交融的独特风格,在我国歌剧史上留下华彩的一页。

王锡仁的曲调兵味、海味十足。这与他熟悉水兵、热爱大海,是从部队成长起来的作曲家有关。他谱写的《水兵进行曲》,恰当地使用了大量“三连音”和“附点音符”,突出了海涛的颠簸和水兵的跳跃性;《舰队进行曲》那铿锵跌荡地节奏,使人民海军威武雄壮、破浪前进的形象跃然纸上,深受广大海军指战员的好评和喜爱。

王锡仁的曲调民情、乡情很浓。这与他的生活经历、个性素质、真善美的追求有关。他的音乐有着深厚的群众生活基础,从戎几十年,他深入生活走遍了海军部队的许多军港、海岛及驻地渔村。他和渔民一起出海,一起拉网,劳动间隙向渔民学唱号子、渔歌,他下基层当过枪炮兵、轮机兵和守岛战士,一当就是几个月。他的心和一线军民紧紧连在一起。

王锡仁是常含着泪水创作的作曲家之一。他谱曲时非常投入,几天几夜不思食宿,甚至憋出一场病来。他对歌词要求特别严格,我和他词曲合作时,他对歌词中每一个字的平仄、韵味都要求反复推敲、修改,直到把每个字句打磨出光亮来才插上音乐的翅膀。他谱写的《太阳最红,毛主席最亲》(付林词)为什么会成为最经典的、久唱不衰的“红太阳歌曲”,主要是代表了广大人民群众的共同心声、一片深情、万代传颂。前几年老伴去世后,他用仅有的积蓄购买了一套录制音响设备。我见他谱曲时自弹自唱,边改边录。他在年近八旬时,亲自抱着琴弦为慰问离退休老干部登台演出自己创作的歌曲,声泪俱下,感人至深。他的乡情甚重,除谱写了牵肠挂肚的《父老乡亲》《白发亲娘》(均为石顺义词)外,还带病几次重返故乡谱写了几十首“爱家乡,建家乡,唱家乡”的专题歌曲,并录制成两辑光盘出版发行。他不辞辛劳,不计报酬,“树高千尺忘不了根”的精神,深受巴蜀父老乡亲的爱戴和欢迎。

斯人已去,那优美的旋律依然活着。王锡仁谱写的优秀歌曲将永远回荡在亿万军民的心中。

乐海耕耘五十载

杜鹃啼血蜀园情

——作曲家王锡仁音乐创作五十年

赵 明 大

风光秀丽、人杰地灵的巴山蜀水,自古以来哺育了无数民族的中流砥柱和国家的栋梁之材。部分天府之国的优秀儿女,响应国家和人民的召唤,长大后离开了家乡,去到祖国的四面八方。家乡父老没有忘记自己的儿女,每当他们取得成绩时,便奔走相告,无比自豪;当他们遭到挫折时,便把他们紧紧地抱在怀里,为他们避风遮雨,抵挡风刀霜剑。退休在京的四川籍作曲家王锡仁,在五十多年的音乐作曲生涯中,一直受到故乡人民的深切关怀和爱护,晚年更加怀念家乡人民,他把自己对故乡的深情,演绎成了一首首动人心弦、感人肺腑的思乡曲,在思乡曲的后面又有一个个令人难以忘怀的故事......

( 一 )

1991年,在庆祝中国共产党成立70周年时,中央电视台推出了《拥抱太阳》的晚会。彭丽媛登上舞台,深情地唱起了歌曲《父老乡亲》:

我生在一个小山村∕那里有我的父老乡亲∕……∕小米饭把我养育∕风雨中教我做人∕临别时送我上路∕几多叮咛∕几多期待∕几多深情∕啊 父老乡亲∕啊 父老乡亲∕树高千尺也忘不了根。

彭丽媛唱到动情之处,双膝跪倒在舞台上,双手上举,热泪盈眶,全场观众无不为之动容。当天参加晚会的同志,大部分是老将军、老英雄、老劳模和中央各级的老干部,他们纷纷想起了生活在林海雪原、黄土高坡、穷乡僻壤、海角天涯的父老乡亲,想起了离别故土时那牵肠挂肚难舍难分的情景。真个是:舞台上一声声“父老乡亲”,舞台下一行行老泪纵横。

一曲《父老乡亲》,从此传遍大江南北。

人们往往记住了彭丽媛和她唱的歌曲《父老乡亲》,忘记了词曲作者是谁。《父老乡亲》的词作者是石顺义,曲作者正是本文将要介绍的作曲家王锡仁。写出一首好的歌曲,除了有优美的歌词外,更需有动人的旋律。当扣人心弦的音符奏起时,要使广大听众闻曲生情,这是很不容易的。“冰冻三尺非一日之寒”,《父老乡亲》的成功,是作曲家毕生努力的结果。

王锡仁,1929年10月生于四川富顺邓关,那里正好是沱江及其支流釜溪河的交汇处。4岁时举家迁居内江,后进沱江小学念书,喝着沱江水,听着奔放豪壮的沱江号子长大;初中时来到历史文化名城自贡市,入蜀光中学学习,自贡市是川戏资阳河流派的中心,喝着釜溪水,听着高亢的川戏成长;高中时来到长江之滨的重庆市,到清华中学读书,喝着长江水,听着中外名曲,决心闯入音乐的殿堂。1949年,王锡仁背着一把小提琴,参加了二野十一军文工团,次年,编入海军青岛基地文工团,1958年,调到北京海政文工团,先后担任乐手、作曲兼指挥。王锡仁经常深入民间,如饥似渴地学习民间音乐,几年间几乎走遍了齐鲁大地的山山水水。为了创作歌剧《红珊瑚》,曾专程到河南采风,他说:“河南地处中原,此地音乐南北方人都爱听”。几十年来,王锡仁就这样披星戴月、风餐露宿,奔走在祖国各地。他虚怀若谷、移樽就教,处处以人民为师。京剧、川剧、评剧、越剧、吕剧、梆子等戏曲剧种;京韵大鼓、苏州评弹、四川清音、扬琴和山东琴书等说唱艺术,都能兼收并蓄。可以说,王锡仁心中有一座以民族音乐为基础的艺术“宝库”,这就是他完成音乐创作的艺术源泉,也是他运用美妙的旋律,打动听众的金钥匙。

( 二 )

王锡仁从1950年开始作曲,半个世纪以来,他谱写的歌剧《红珊瑚》,歌曲《太阳最红,毛主席最亲》、《父老乡亲》等大量作品,受到广大人民群众的欢迎,久唱不衰、流传至今,王锡仁的作品为什么有如此强大的生命力?

首先,王锡仁善于汲取我国民族、民间音乐的精华,而且与现代作曲技法有机结合,采用老百姓喜闻乐见的表达手段,形成了既具有浓郁的民族风格,又具有时代特征的动人而上口的旋律。

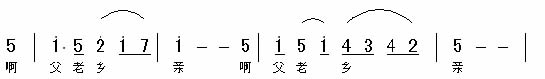

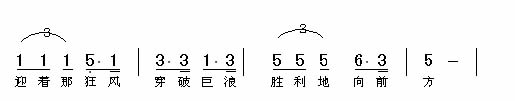

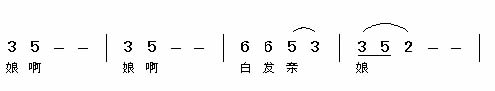

歌曲《父老乡亲》,虽采用了北方戏曲、民歌中的徵调七声音阶,但它不是某段戏曲或某首民歌的简单拼凑,而是从感情出发,找到了最能撞击人们心灵的主导乐句:

和最能诉说衷肠的感人片断:

上述主导乐句的反复出现,就像远方的儿女,一声又一声地呼唤家乡的父母兄弟;那诉说衷肠的感人片断,就像儿女在母亲的怀抱中诉说衷肠。正是这种深沉、委婉、热切的民族旋律,激起了人们心中的乡情亲情,打动了千万人的心,使人热泪盈眶、一曲难忘。

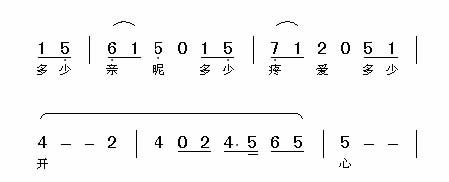

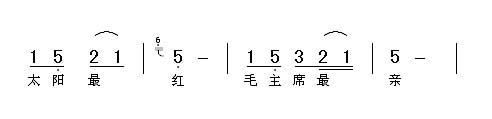

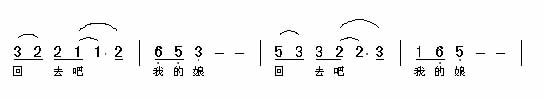

在为《白发亲娘》谱曲时,提炼出主导乐句:

和深情的诉说片断:

上述主导乐句既有山歌号子的特征,又有民谣小曲的影子;既有北方戏曲的高亢激越,又有江南民歌的缠绵悱恻,从而使东南西北中,各地听众都感到亲切,都能激发起情感的共鸣。诉说片断使全曲在旋律上、力度上形成对比,把思念亲人的情怀表达得淋漓尽致,在听众的情感上掀起层层波澜,收到荡气回肠的艺术效果。

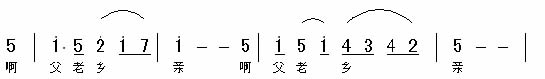

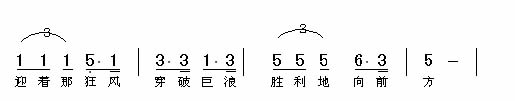

又如《太阳最红,毛主席最亲》,在南海渔歌、江南民歌的基础上,运用了大量现代作曲技法,如复三部曲式,移位扩展,领唱合唱,以及各种西洋伴奏配器等。这些都使音乐主题得以深化,具有新的时代的特色。又如《水兵进行曲》,为了表现军舰在大海中乘风破浪的情景,大胆地运用了《三连音》的节奏型:

王锡仁能有此功力,是跟他青年时代在部队受到的专门培养是不可分的。他曾跟黄源洛老师学习和声,跟黎国荃老师学习指挥,跟罗忠镕老师学习作曲,同时还受到过许多专家学者的指导。他不仅专心攻读西洋乐理,而且学以致用,从“下里巴人”到“阳春白雪”,都力求挥洒自如。

其次,王锡仁的作品能长期流传的另一个原因是:他善于用最朴素的旋律抒发出自己心中最深沉的感情。

唐代诗人白居易说:“感人心者,莫先乎情。”法国雕塑家罗丹说:“艺术就是感情。”王锡仁谱曲不追求花梢而力求朴实无华,达到“朴实中抒胸臆,婉转中蕴深情”的艺术境界。

王锡仁常说:“作品的激情,首先发自作曲家的心田。”

1998年初,内江籍作家李元鸿想写一首歌词,请王锡仁谱曲,王锡仁说:“我是喝沱江水长大的,你为什么不写一首唱沱江的歌呢?”,当他谱写好李元鸿作词的《喝一口家乡水》后,请李元鸿到家,并亲自试唱,当唱到:“千里迢迢游子归∕让我喝一口家乡水∕……∕喝一口家乡水∕两眼含热泪∕母亲的乳汁生命的泉∕流淌在心扉”时,他声音颤抖,两眼泪花;当唱到:“亲不亲

故乡人∕美不美

家乡水∕喝一口家乡水∕滴滴令人醉”时,他就像喝完一瓶四川大曲酒一样,如醉如痴。“少小离家老大回,乡音不改鬓毛衰”,王锡仁用同样的深情谱写了一首叫做《家乡话》的歌曲,歌中唱到:“辣呼辣呼的四川话∕一辈子都没离开过家乡人的嘴巴∕……∕好多年哪啥子都甩得开呀∕硬是甩不开这浓浓的家乡话”,这首歌曲用四川民歌和川剧音调写成,由“辣不怕”的川妹子唱出来,那浓浓的四川韵味,就像让您吃足十盘“辣呼辣呼”的麻辣烫。自古以来,文人墨客总是以月亮寄托自己的思乡情,李白的“床前明月光”,杜甫的“月是故乡明”都是千古佳句。王锡仁满怀激情谱写过不少月亮的颂歌,如《中国的月亮》、《牡丹映月》等,当歌曲唱到:“明月光照四方∕牡丹花开

万里飘香∕月光戏牡丹∕牡丹吻月亮∕身为异客

心恋故乡”时,王锡仁采用缠绵婉转的江南曲调,一唱三叹,在这美妙的旋律中,听众会想到“月光如水水如天”的人间仙境,发出“但愿人长久,千里共婵娟”的感叹。王锡仁热爱故乡的山山水水,谱写了许多赞颂故乡秀丽风光的歌曲,如《神女谣》、《不要说我是一朵云》等。故乡的山水美,故乡的姑娘更美,王锡仁深情地谱写了一首赞赏国色天香——川妹子的歌曲,歌名叫做《么妹乖》。这首歌的旋律十分独特,它大量使用纯朴的四川清音中的颤舌音和嘎嘎腔,歌曲轻快活泼的前奏响起后,演唱到:“么妹乖∕么妹乖∕乖乖的么妹走过来”时,那节奏、那曲调、那韵味非常地亲切、风趣、幽默,随着歌词和旋律的展开,你的脑海中会先后浮想起活泼、美丽、勤劳、火辣、善良而勇敢的四川么妹。

著名词作家石顺义曾赞扬王锡仁“不愧为民族音乐的旋律大师”。

从上面介绍的王锡仁的乡音乡情系列作品,充分说明这一评价是有根据的。但你可能不会想到,这些乡音乡情作品都是王锡仁在55岁退休之后谱写的。退休之前,他谱写了大量歌颂领袖,歌颂共产党,歌颂人民军队的歌曲。

( 三)

1960年初,海政文工团总团赵忠团长拿出歌剧《红珊瑚》的文字稿,让王锡仁为该剧作曲(与胡士平合作)。1960年秋,歌剧《红珊瑚》首次在北京舞台“亮相”,王锡仁还担任该剧的首任指挥和唱腔指导。《红珊瑚》首演后,全国许多剧团竞相排演。歌剧中《海凤阵阵愁煞人》、《浪滔滚滚向东流》、《渔家女要作好儿男》等选曲,已在全国广泛传唱。次年,八一电影制片厂将该剧拍成电影时,又将女主角珊妹的主旋律、唱腔和过门,融会成一曲《珊瑚颂》,此歌迅即唱红中华大地。王锡仁主创歌剧《红珊瑚》音乐的艺术成就,被记入了《中国大百科全书》音乐·舞蹈卷。

歌剧《红珊瑚》的音乐素材除取自河南曲剧、豫剧和海上渔歌等外,还大胆地借用了戏曲音乐“板腔体”,如《海风阵阵愁煞人》、《渔家女要做好儿男》等选曲,均是由慢板、中板、快板、散板有机组合成的。王锡仁多年来一直致力于民族歌剧音乐的探索和实践,受到了音乐界的好评,他们认为

《红珊瑚》是借鉴民族戏曲发展民族歌剧的代表作之一。

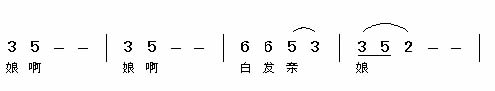

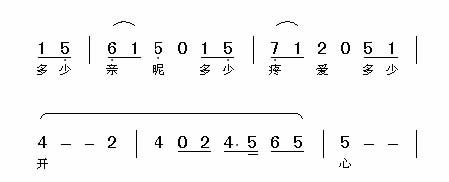

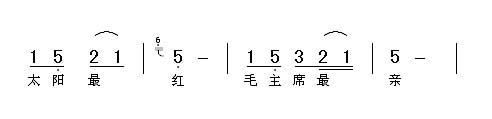

1976年,毛泽东主席逝世,王锡仁沉浸在悲痛之中,这时他看到付林写的《太阳最红,毛主席最亲》的歌词,被歌词的内容所感动,当时唐山大地震的余震不断,地震棚内没有电灯,吃过晚饭后,他就来到空无一人的宿舍楼,不停地哼着、写着,行行热泪溅落在曲谱上,那饱含着真诚和温暖的旋律,从他心田里涓涓流出:

一夜之间,一首红遍中华大地的歌曲诞生了。

十几年过去了,舞台上的“毛泽东崇拜热”早已销声匿迹,1992年春节前后,中国唱片总公司上海公司推出一盒录音磁带《红太阳》,其中的第一首歌,就是流行歌手李玲玉演唱的《太阳最红,毛主席最亲》。同年,流行歌手朱明瑛率领《1992美国现代摇滚乐团》,在国内十几个城市演唱《太阳最红,毛主席最亲》,形成全国歌坛无人不唱“红太阳”的热浪。这首歌曲受到两代人的欢迎,前一代人重温往昔优美的旋律,如同久旱逢甘雨,充满了喜悦、怀念与感慨;后一代人先后受过港台风、西北风和摇滚乐等流行歌曲的洗礼,突然听到“颂歌”的优美旋律,不禁心驰神往、竞相传唱。

1992年3月29日和30日晚,拥有1万8千个座位的首都体育馆,座无虚席。世界乐坛独树一帜的钢琴演奏家理查德·克莱德曼,被称为法国的浪漫钢琴王子,正在体育馆举办他个人的《东方情调音乐会》。在音乐会进入高潮时,克莱德曼用饱满的激情,以现代的节奏,借助钢琴华丽的音律,动人的伴奏,奏起了《太阳最红,毛主席最亲》,到会的万余听众,无不心潮激荡,击掌共和。对于克莱德曼演奏《太阳最红,毛主席最亲》这件事,王锡仁说:“外国人喜欢这首歌,是对一个国家、一个民族优美音乐的喜爱,也是对我们中华民族的尊重。从艺术上讲,越是民族性强的音乐,越有生命力,音乐旋律越有民族风味,就越容易受到各国人民的喜爱。”王锡仁不仅这样说,而且这样做,他在使中华民族音乐立于世界音乐之林的努力中,做出了自己的贡献。

历年来,在全国、全军各类评选和比赛中,王锡仁有30多个作品获奖,这些作品歌颂领袖,歌颂党,歌颂人民战士,在人民群众中广为传唱。谁能想到,1985年,刚满55岁的王锡仁,突然离开了曾献出自己青春年华和毕生精力的音乐创作岗位。王锡仁,您去了哪里?

( 四 )

为了纪念郑和下西洋580周年,

王锡仁正在云南完成海军领导交给的任务,为电视剧《郑和下西洋》作曲。这是他精力最充沛,艺术最成熟的时期,也是他为党为人民为军队贡献力量的大好时机。然而,当时已是文艺六级的王锡仁,突然间“奉命”退休了。不了解情况的人,可能会怀疑王锡仁是不是犯了错误?了解情况的人都知道:王锡仁对党忠心耿耿,对工作精益求精,对同志肝胆相照,生活简朴,作风正派,他会犯什么错误?王锡仁对退休毫无思想准备,心中不免产生一种失落感。离开部队时,他和爱人每月收入总共270余元,上有老下有小,家中病人与两个求学的孩子正是急需用钱的时候,为了补贴家用,王锡仁只好去拉板车。这位55岁享受副师级待遇的“车夫”,用一双弹琴谱曲的手,艰难地拉着板车,左一步右一步,踩在泥泞不平的小道上。故乡人知道情况后,哪个不心痛?哪个不挂牵?更加不幸的是,由于心情压抑,造成内分泌混乱,发展成糖尿病,故乡人看在眼里痛在心上,他们并不富有,但他们决心在最困难时,与他共度难关。这期间,他曾先后回到成都、重庆、内江和自贡等地,朋友们四处找“活”,让他为各种戏曲、音乐、晚会及民间娱乐活动作曲;乡亲们把喜爱音乐的孩子组织起来,让王锡仁辅导。这样做,不仅能增加一点宝贵的收入,而且让他不要荒废自己的音乐创作。面对家乡父老的深情厚意和良苦用心,他决心要振作起来,以自己的实际行动,来报答乡亲们的知遇之恩。王锡仁曾多次动情地回顾这段经历,他说:“人只有在最艰难的时候,才能体会到真情的可贵。从那时开始,我总是在想,我要如何才能报答父老乡亲的无微不至的关怀呢?”

直到1990年,总政要求部队文艺单位,集中最优秀的演员和词曲作者,准备举办双拥晚会,王锡仁被邀请参加作曲,当他看到歌词《父老乡亲》的时候,在故乡度过的充满艰辛和亲情的日子,立刻浮现在眼前,他倾注全部的情与爱,用颤抖的笔伴着泪花,在心灵的一声又一声的呼唤中,谱写出了《父老乡亲》的曲谱。从此开始,他谱写了一首又一首的思乡曲,形成乡情乡音作品系列。如果说王锡仁50年的创作有三次高峰的话,第一次高峰的代表作是《红珊瑚》,第二次高峰的代表作是《太阳最红,毛主席最亲》,第三次高峰则是以《父老乡亲》为代表的乡情乡音作品系列。

在晚年还有两件事让王锡仁十分感动。第一件事是他谱写的具有“川味”的歌曲,在巴蜀大地广为传唱,四川省委宣传部和内江市人民政府策划,制作了由两张高质量的VCD光盘组成的专辑,专辑的主标题是《树高千尺忘不了根》,副标题是《王锡仁音乐创作五十周年纪念专辑》。专辑中汇聚了他50年来创作的许多脍炙人口的歌曲,这些歌曲分别由李双江、杨洪基、彭丽媛、宋祖英、张也、李丹阳、沈铁梅、徐艺、刘爱玲、陈静、陈真、朱砂等演唱,其中歌曲《山高水长》还由王锡仁亲自演唱。专辑中许多背景都在四川现场拍摄,你会看到武侯寺、杜甫草堂、都江堰、乐山大佛等四川的风景胜地;你会看到长江、嘉陵江、沱江与釜溪河的滔滔流水;你会看到圣水寺、古西林寺、三元塔等王锡仁家乡的名胜古迹;你会看到沱江小学、沱江中学、蜀光中学、重庆清华中学等王锡仁母校的美丽校园;你会看到天府之国纯朴善良的父老乡亲,天香国色的川妹子。《专辑》中演员、歌词、背景和旋律,浑然一体,在目前的音像市场上,制作如此精良的作品,实在少见。希望这个《专辑》能早日向社会发行,让广大的中老年和青年音乐爱好者,让所有怀念故乡,不忘乡亲父老的中华儿女,早日得到这辑民族的艺术精品,中华歌坛的奇葩。

让王锡仁念念不忘的另一件事,就是自贡市人民政府,为了记念他的音乐创作五十周年,赠送他一台钢琴。他说:“让家乡人为我花钱,我心不安。”此事拖了又拖,驻京办的朋友,只好请人帮忙,把早已买好的钢琴送进王锡仁的家门,王锡仁感动得老泪纵横,声音哽咽地说:“万分感谢家乡领导和父老乡亲对我的深情与厚爱。”

王锡仁的创作条件曾经是很艰苦的,全家四口人挤在两间小屋里,白天写字看书都要拧亮电灯。有一次他到放满杂物,不足两平米的阳台上,坐着小马扎,为歌剧《党的女儿》作曲,写着写着,突然阵阵晕厥,昏倒在地,幸被过路人发现送往医院抢救。在海军各级领导的关怀下,王锡仁的生活条件已经有了改善,由退休改为离休,由副师级改为正师级,并且分配了新的住房,但他的糖尿病日益加重,不得不多次住院治疗。在他家的书桌和书架上,既放着一叠叠的稿纸、盒带与光盘组成的音乐作品系列;又放着一瓶瓶、一盒盒、一袋袋各式药品组成的医用药品系列。

曾与王锡仁相濡以沫的老伴,在2003年因癌症晚期住进医院。锡仁一面精心伺候,一面还在构思献给蜀光母校八十华诞的《把我一生照亮》、《同学》两首歌曲。爱妻终因医治无效,离开了人世。王锡仁的糖尿病也日愈严重,已经出现了并发症,不得不又多次住院。但他感到自己心中还有一个强烈的愿望没有实现:为了报答故乡的养育之恩,他一直想为巴山蜀水,父老乡亲创作大型声乐套曲,如果再不做,将成为自己的终身遗憾。他把自己的心愿告诉了在北京的挚友王持久,著名词作家王持久是海政歌舞团国家一级编剧,出生于自贡市荣县,和锡仁是同乡,对故乡的山水和乡亲一直怀有深厚的感情,两人一拍即合,决定重返巴蜀大地,深入故里田园,喜见新朋老友,拜会父老乡亲,创作讴歌故乡山川与人民的大型声乐套曲。

他们为七彩的九寨,创作了《梦里童话》,为千古之谜的三星堆创作了《天籁三星》,为金光流彩的峨嵋金顶创作了《看见佛光》,为造福子孙万代的都江堰创作了《堰水清》,为清翠如画的蜀南竹海创作了《绿了我一生》,为端坐千年的乐山大佛创作了《这方乐土》,为憨态可掬的国宝熊猫创作了《卧龙是我家》……他们还在歌曲中,讴歌了蒙山的香茶,雪山的骏马,羌山的雕楼,凉山的火把。人们还能从歌曲中听到悠远的川江号子,激扬的康巴弦子,快乐的羌笛,欢腾的月琴。这部套曲共计十二首,冠名为《锦绣天府》。分别由宋祖英,李丹阳,谭维维等演唱。

锡仁和持久在采风中,为思乡的游子创作了《望四川》,为忠厚、善良、勇敢的四川汉子创作了《三哥傻》,为水灵灵的川妹子重新演绎了《么妹乖》,为巴山路上背儿插秧的慈母再次推出了《川北大婶》,为患难之交的故乡知已创作了《好朋友》,还为走出四川展抱负的打工儿女创作了《出川歌》。在川歌川曲中,展现了天府之国的民风、民俗和民情:可口的麻婆豆腐回锅肉,醉人的泸州老窖五粮液,茶馆里的盖碗茶,庭院边的黄桷兰,锦江两岸的芙蓉花,老屋里的泡菜坛,鲜嫩可口的豌豆尖……这部套曲也是十二首,冠名为《巴蜀情深》。分别由戴玉强,于丽娜、任萍,李艳冬等演唱。这两部声乐套曲光盘最近由四川省委宣传部、省旅游局出品了。

经过三年的艰辛努力,年已七十五岁高龄的王锡仁,终于实现了心中的夙愿。了解王锡仁的朋友都说,他是在用生命和鲜血,为家乡父老谱曲,为普通老百姓献歌。

在四川的山野田间,每到早春季节,常会听到“布谷、布谷”的叫声,家乡人叫这种鸟是布谷鸟,学名叫杜鹃。传说蜀国有个君主叫杜宇,死后怀念天府人民,他的灵魂化作杜鹃鸟,每到春季就飞来飞去,提醒他的人民及时播谷,一声又一声的“布谷、布谷”,啼叫得嘴巴流出了血,滴滴鲜血洒满大地,染红了漫山遍野的杜鹃花。在准备结束这篇文章前,我突然想起了流传在王锡仁家乡的这个美丽的传说,我不知道这个传说跟这篇文章有什么关系?读者尽可以各持己见。但正是这个传说,让我最后定下了这篇文章的标题:“乐海耕耘五十载,杜鹃啼血蜀园情”。

蜀光中学校友、著名作曲家王锡仁为校庆作歌《把我一生照亮》和《同学》。请点击欣赏两首歌的MIDI乐和曾白铃校友演唱的《同学》!

蜀光中学校友、著名作曲家王锡仁为校庆作歌《把我一生照亮》和《同学》。请点击欣赏两首歌的MIDI乐和曾白铃校友演唱的《同学》!

王锡仁简介

王锡仁简介

伯苓亭记事

伯苓亭记事

献给母校华诞的歌

献给母校华诞的歌

王锡仁简介

|

1991年7月1口,伟大的中国共产党成立七十周年的盛大节日。这天深夜,广播电影电视部部长艾知生桌上的电话铃声急促响起。这是中共中央总书记江泽民同志打来的电话。原来,江总书记观看了中央电视台当晚播放的大型晚会后,专门打电话表扬著名歌唱家彭丽媛演唱的那首《父老乡亲》“写得好!唱得好!”

又是这一年,全国歌咏大奖赛刚刚揭晓。艾知生部长就接到一封寄自中南海的信,信中对获得金奖第一名的《中国的月亮》这首歌作了高度坪价。这是中共中央政沽局常委李瑞环同志的亲笔信。李瑞环同志在信中说:“这首《中国的月亮》值得推荐,请予重视。”

在不到两个月的时间内,中共中央总书记和政治局常委,亲自高度评价两首歌曲,这实在是一个奇迹。当艾知生部长把中央领导的指示往下传达时,他怎么也没有想到,这两首歌的曲作者都是一个人。他,就是自贡蜀光中学毕业生,中国著名作曲家王锡仁。

我们说全中国人民都唱王锡仁的歌,这不是夸张。那首《太阳最红,毛主席最亲》的歌曲,就是王锡仁一手创作的曲子。这首歌,是在纪念以毛主席为题材的一万多首歌曲中,最精典、最受欢迎、最为流传的一首。认1976年毛主席逝世到现在,全国人民依然传唱。

|

伯苓亭记事

按:我国近代大教育家张伯苓接办蜀光,使蜀光与南开并蒂。即将矗立于蜀光校园的伯苓亭,是蜀光人缅怀先辈的标示。我们登载亭记碑文,以飨校友。

蜀光因大教育家张伯苓先生接办而盛兴,因融入南开而盛名。为昭其掌教蜀光的艰辛历程,彰其卓越功绩,让南开精神植根于蜀光校园,一九四六年在欧阳尔彬先生的积极倡议下,校董会决定修建伯苓亭,以示纪念。后由大书法家沈尹默书写的碑文刻就,亭却因故未成。二00二年学生公寓破土,方使湮埋五十六年之久的碑石重见天日。

蜀光初八六级校友刘晓全先生情系母校、心系教育,慷慨解囊,以表盛事。

八十周年校庆之际,碑立亭建,实属幸事。 |

献给母校华诞的歌

为了庆祝蜀光80华诞,在京校友热情高涨,自愿组成20多人的小合唱队。从去年11月开始在王明思校友家里多次练歌:合唱《把我一生照亮》、曾白铃校友独唱《同学》。在作曲家王锡仁学长的指导下,终于将这两首歌在中国兵器部录音棚内于2004年3月15日成功录制成CD光盘。这是我们北京五百多位校友共同先给母校八十华诞的歌。

王锡仁的母校情结—《把我一生照亮》

著名作曲家,48级学长王锡仁为母校80华诞专门作词作曲《把我一生照亮》,抒发了对蜀光深深的情和发自肺腑的爱。在构思歌词和歌曲时,他正在北京肿瘤医院的病房里陪伴病重的妻子,多少难熬的日日夜夜啊,从心底流淌出:釜溪水轻轻流淌,思蜀亭书声朗朗,儿时岁月最难忘,多想回到您身旁。

……

“公能”铭刻在心中,把我一生照亮!

啊,蜀光,蜀光……高山流水情长。

歌词经李公天老学长润色,达到锦上添花之美,曲调又那么悠扬。只要我们一唱起这首歌,就浮现出母校及师长的亲切形象。想当年“哪怕书山重重,学海无涯,追求真理神采飞扬。”看今朝母校人才辈出,跃身中华名校;我们以蜀光为荣,蜀光以我们为荣。

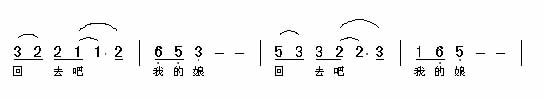

曾白铃放歌《同学》

由原海政文工团曾宗繁(蜀光51届校友)作词的《同学》,是一首受大家欢迎的新歌。“同学,同学多可贵,不论贫富与尊卑……”它歌颂如兄弟姐妹真挚的同学情谊。曾宗繁校友特邀王锡仁同学作曲,又邀曾白铃同窗演唱。只要一听到这三位校友献给母校八十华诞的杰作《同学》,就会为我们的母校和同学的友谊深深打动。原海政文工团女高音歌唱家曾白铃校友,虽年逾古稀仍宝刀不老,那美妙而婉转如云霄的歌声,不仅让我们大饱耳福,而且一下就把我们带回到伍家坝金色年华。

刘克宏当了一次伯乐

北京校友会合唱团有二十多人,最年长的要数46级学长许迈扬教授,这位77岁的原副会长以深厚的音乐功底和认真的作风,总是没完没了挑毛病找不足,是练好歌的核心,难怪王锡仁总是夸奖:“一个许迈扬顶我们五、六个人啊!”最年轻的才18岁,是2003届刚考入北京理工大学的蔡宇大学生。年过花甲的女同学最多,年轻人则以85级的居多。

刚练歌时男生人少音弱,这时突然出现刘伯乐—刘克宏校友。她献上一计:请刚从大连来京定居的家姐刘克裕(蜀光50级校友)及其姐夫董世泽和侄董丹军,还有家兄许迈扬之子许兵(曾多次参加北京校友会并演唱歌曲)共同助阵。高水准的家蜀军给合唱队增加新的活力。更可贵的是原牡丹江话剧团团长、导演兼主演的董世泽专家,还热情洋溢为我们朗诵歌词,那一流的专业水平,把我们带到了如醉如痴的艺术殿堂。

同学友谊暖心扉

合唱队员们居住在京城的四面八方,有的还在远郊区。年轻校友游向东。欧阳红叶张卫等驾车主动应送长者;张涛默默无闻担任联络和许多事物工作;曾百玲不顾感冒未愈就参加练歌和录音;游岚从家里拿来摄象机,主动为大家录音,并熬夜组织编辑VCD关盘;王娩芸热情送书和资料;王锡仁不仅担任音乐总指挥;制作伴奏带,联系录音棚。还与张涛一道到市场挑选砍价,为每人买来录音专用的耳机及转换器……。小小处处都有纯真的同学友谊。正如《同学》歌中唱的:“同学友谊暖心扉,高歌一曲心儿也醉。”